2025年10月19日,第二届人工智能科学与工程未来论坛暨《AISE》编委会会议于西南大学圆满落幕。本次论坛以“新时代人工智能理论创新与学科发展” 为主题,聚焦人工智能领域前沿理论创新与关键技术革新,为学者们搭建了一场高水平的学术交流盛会。本次论坛由西南大学出版集团与电子信息工程学院联合主办,西南大学人工智能学院、计算机与信息科学学院・软件学院、数学与统计学院共同协办。论坛由《AISE》副主编、电子信息工程学院党委书记李传东主持。

领导致辞:擘画期刊发展与学术交流新蓝图

西南大学出版集团副总经理徐中仁代表会议主办方为大会致辞,对会议的顺利召开表达热烈祝贺。他系统介绍了西南大学出版集团的发展历程,以及《人工智能科学与工程(英文)》(简称《AISE》)自创办以来的历史沿革与当前发展现状。徐中仁强调,《AISE》需以打造 “高水平、国际化学术交流平台” 为核心目标,聚焦人工智能领域的科学前沿动态、关键技术突破,密切关注学科交叉应用方向与未来发展趋势,推动国内外学者开展深度学术对话与思想碰撞。他向与会专家发出倡议,期待各方携手合作,共同将《AISE》建设成为国际一流的高水平学术期刊,为全球人工智能产业发展贡献更大力量。

《AISE》主编黄廷文院士在致辞中指出,人工智能的未来,从来不止于技术层面的迭代升级 —— 从算法优化到算力突破,每一次技术演进都在重塑生产生活方式,更深刻关联着人类文明的发展走向,其在伦理规范、社会治理、文化传承等领域的影响,正推动人类社会向更智能、更高效的形态迈进。黄廷文院士表示,论坛承载着三重使命:其一,搭建高水平、国际化的学术交流桥梁,打破地域与学科壁垒,让全球 AI 领域的顶尖智慧在此汇聚;其二,聚焦人工智能发展中的关键难题 —— 无论是前沿技术瓶颈、学科交叉融合的堵点,还是产业应用的痛点,通过跨领域、深层次的研讨,共同探寻破题之策,明晰未来发展的清晰路径;其三,以思想碰撞点燃创新火花,并期待各位专家学者在观点交流中激发新想法、在经验分享中凝聚新共识,为人工智能科学与工程领域的持续进步注入更多活力。

学术论坛:顶尖专家共献人工智能领域前沿盛宴

在人工智能科学与工程未来论坛上,5 位国内外著名顶尖学者围绕 AI 领域关键理论与技术突破展开分享,带来兼具深度与前瞻性的学术报告,具体阵容及报告主题如下:

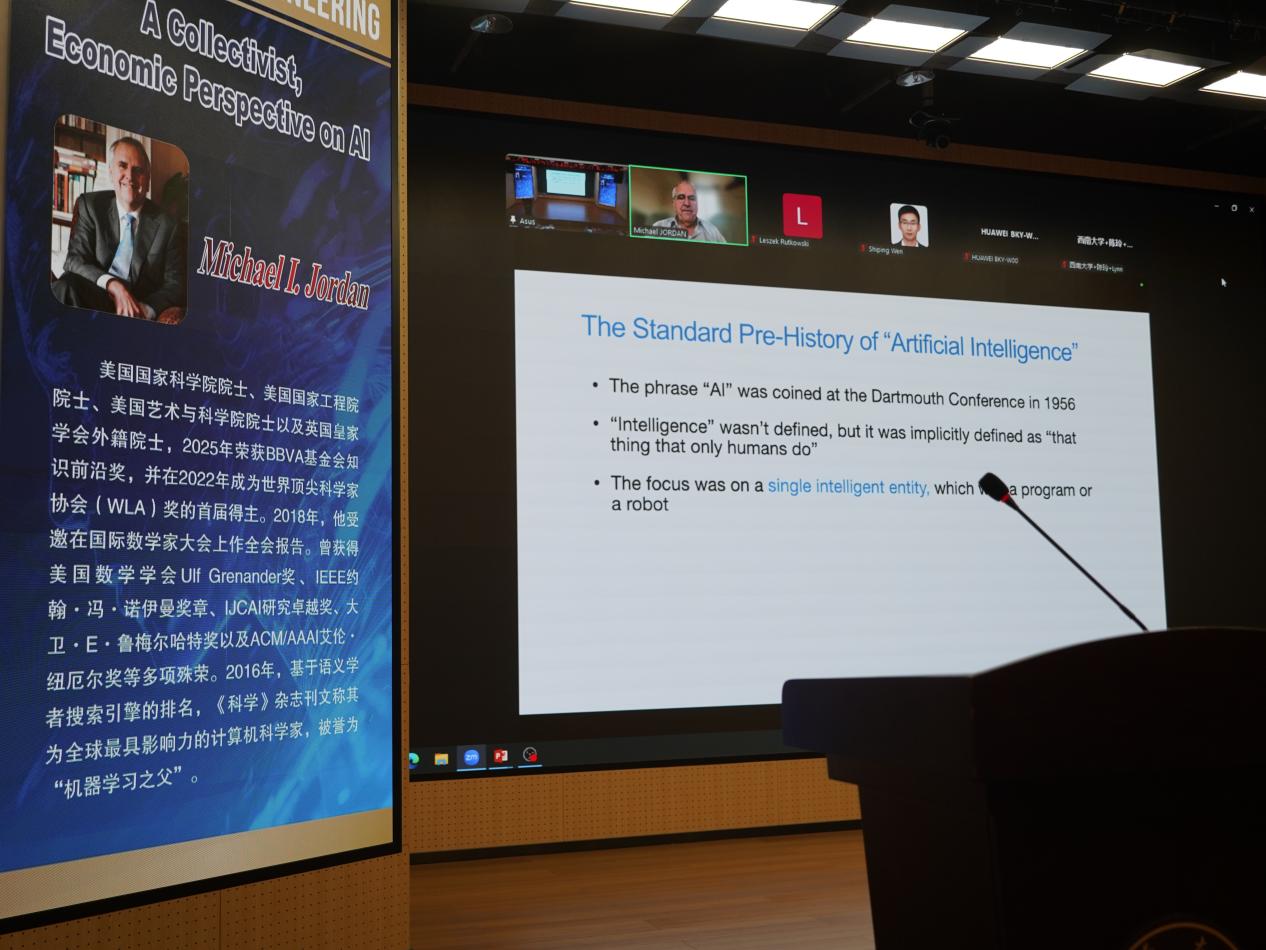

美国国家科学院、美国国家工程院、美国艺术与科学院及英国皇家学会外籍院士,法国国家信息与自动化研究院 Michaell.Jordan 教授,以《A Collectivist, Economic Perspective on AI》为题,针对信息技术革命中无所不在的数据收集和机器学习,指出大部分智力来源于社会和文化。因此,更广泛的框架是考虑系统层面,代理只有在符合其利益的情况下才能向系统提供数据和其他资源,并且只有在符合他们利益的情况下才能诚实和合作。关键是,情报在整个系统中所具有的内在价值不亚于在单个智能体身上所具有的价值。这是一个经济学中常见的观点,虽然没有关注学习算法。因此,一个关键的挑战是将(微观)经济概念与计算和统计科学的基础问题联系起来。

美国物理学会会士、爱丁堡皇家学会会士、网络科学学会会士及欧洲科学院院士,德国洪堡大学Jürgen Kurths 教授以《Stability of Power Grids Concerning Strong Perturbations-tropical Cyclones and increasing Resilience》为题,讨论了涵盖强扰动的吸引域稳定性概念及其在高维系统中的评估方法,并识别出电网中最脆弱的拓扑结构模式;继而分析了损耗性条件下引发的非期望动力学行为。

印度软计算领域奠基人,TWAS、IAPR、IFSA、IRSS、AAIA、AIIA 会士,印度四大国家科学院 / 工程院院士及欧洲科学与艺术科学院外籍院士,印度焦特布尔理工学院 Sankar K. Pal 教授,以《Granular in Video Analytics: Deep Learning and Z-numbers》为主题,首先阐述粒计算(GrC)及其信息粒的构成,强调粗糙集在粒计算中的重要性,并探讨广义粗糙集作为不确定性建模更强范式的作用;其次讨论了深度学习(DL)在目标识别与追踪中的价值。在解释卷积神经网络(CNN)中粒化降低计算时间的原理后,提出一种名为G-RCNN(粒化区域提议神经网络)的深度架构;最后以塔塔钢铁厂的实时交通场景为例,展示G-RCNN在速度、定位及检测精度上的优势,重点解决“跌倒/非跌倒”与“碰撞/近失事故”的异常检测问题。

波兰科学院院士、欧洲科学院、欧洲科学与艺术学院院士,波兰神经网络学会创始人及主席,波兰科学院系统研究所 Leszek Rutkowski 教授,以(《Accelerating DNN Training with Data Streams》为主题,提出一种新型机器学习方法——BBATDD(基于漂移检测器的增量训练算法),通过将原始数据集转化为数据流,突破传统基于epoch的训练模式。该方法适用于各类深度网络及其他机器学习架构,其核心优势在于将静态数据转化为持续输入网络的动态序列。

IEEE 终身会士、IAPR 会士、香港工程科学院院士及欧洲科学院外籍院士,中国香港城市大学 Jun Wang 教授,以《The State of the Art of Collaborative Neurodynamic Optimization》)为题,系统阐述了神经动力学优化的最新突破。具体而言,所提出的协作式神经动力学优化框架通过部署多个不同初始状态的优化模型实现分布式搜索,同时结合群智能(如粒子群优化)的元启发式规则,在神经元搜索局部收敛时重新定位以逃离局部极小值,逼近全局最优。

这 5 场报告覆盖 AI 多领域前沿方向,既展现了理论创新成果,也给出了技术落地思路,为参会者呈现了一场兼具学术高度与实践价值的学术盛宴。报告分别由《AISE》主编黄廷文院士、副主编段书凯教授、副主编李传东教授、编委王建军教授、罗辛教授共同主持。

编委会会议:凝聚智慧为期刊发展注入新动能

在人工智能科学与工程未来论坛正式召开前,《AISE》编委会会议率先举行,会议由西南大学出版集团副总经理徐中仁主持,全体编委齐聚一堂,为期刊发展建言献策。

《AISE》编辑部副主任李俊围绕期刊发展核心维度展开汇报,系统梳理了期刊自创刊以来的关键成果,全面总结了期刊在国际学术平台、行业交流场景中的传播成效,全面夯实了期刊发展现状的认知基础。

随后,《AISE》主编黄廷文院士牵头主持期刊未来发展规划讨论。与会编委结合国际学术期刊发展趋势与自身研究经验,围绕期刊核心议题展开深度交流。会议期间,“组建青年编委会” 的举措成为重要共识,此举旨在吸纳全球优秀青年学者加入期刊建设,为期刊注入新鲜活力,同时拓宽学术视野与合作网络,助力期刊影响力持续延伸。黄廷文院士在会议总结中强调,编委是《AISE》发展的核心支撑力量,他期待各位编委充分发挥学术影响力,通过主动组稿发掘优质研究成果、亲自撰稿分享前沿见解等方式,切实助力期刊提升学术质量与国际知名度,推动《AISE》加速成长为全球人工智能领域的顶尖学术期刊。